「宅建の資格はとりたいけど、仕事や子育てしながら勉強できるかな」

子育てしながらどうやって勉強しよう

何かと両立しながら勉強を続けるのに不安な方は多いと思います。

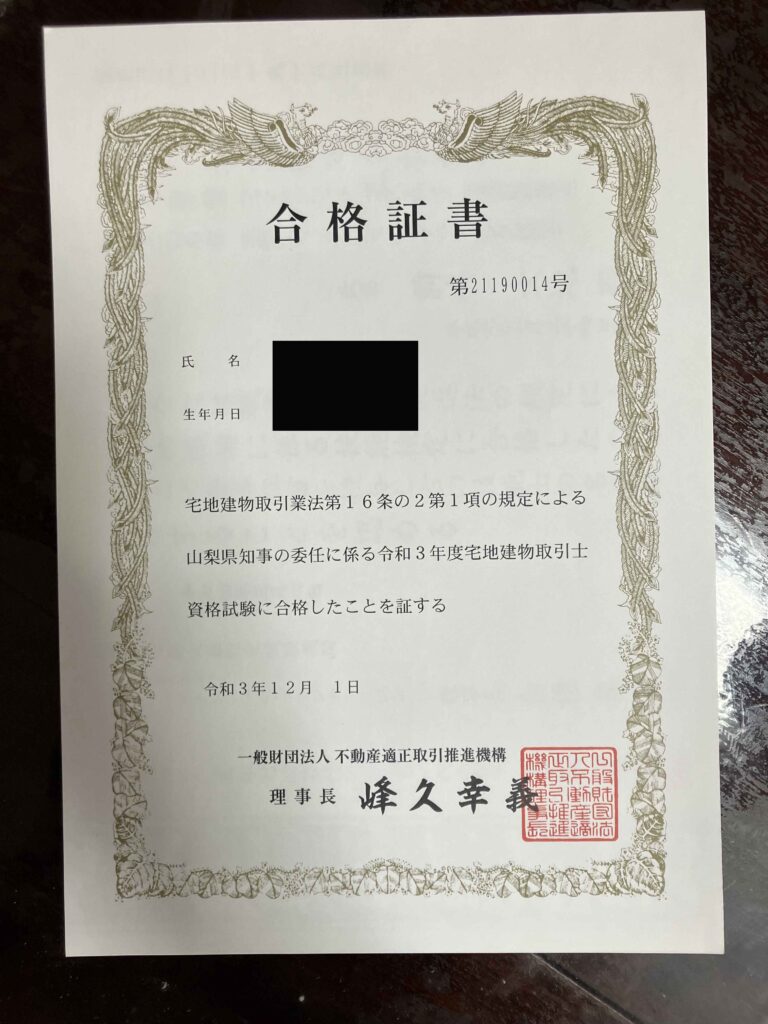

不動産資格で人気の宅地建物取引士(宅建士)ですが、合格率は毎年約15%の難関資格です。

そんな試験を子育てと仕事を両立しながら、約4か月で合格したプロセスを紹介します。

最後まで読んでいただき、勉強方針等で参考にしていただけたらと思います。

宅地建物取引士(宅建士)とは

資格の概要・合格率

宅地建物取引士(宅建士)は、不動産取引の専門家を示す資格で人気の国家資格の一つです。宅建士として仕事をするには、まず国家試験に合格し、都道府県知事の講習を受講、登録を行わなければなりません。しかし、宅建士試験の合格率は低く、例年約15パーセントの合格率となっています。

試験内容は、権利関係(14問)、宅建業法(20問)、法令上の制限(8問)、税・その他(8問)の計50問となっています。各予備校や通信講座のサイトでもあるように、おおむね35点をとれば合格ラインとなっている相対評価の試験です。

宅建士合格に必要な勉強時間は、大手予備校のサイト等によると、300~400時間と言われており、1日2時間程勉強したとすると、約5、6か月の期間が必要となります。

宅建士にしかできない独占業務

契約締結前の重要事項の説明

重要事項の説明とは、所有者、手付金などの物件に関する様々な情報を借主に対して契約締結前に説明することです。この説明は、必ず宅建士が説明することになっています。

重要事項説明書(35条書面)への記名

重要事項の内容が記載された書面が重要事項説明書(35条書面)です。宅建士が記名を行うと、借主に重要事項を説明したということになります。

契約内容の書面(37条書面)への記名

不動産の取引終了後に契約書を作成します。この契約書への記名も宅建士の独占業務の一つです。

実際の勉強方法、使用テキスト等

実際の勉強時間

私の実際の勉強時間は7月初旬から勉強を開始し、約4か月で280時間でした。勉強スケジュールは、朝2時間、夜の就寝前に1時間の勉強をほぼ毎日行っていました。個人的に、子育てと仕事をしながら勉強していたので、4時間くらいが限界なのかなと感じました。

使用テキスト

- 「らくらく宅建塾 基本テキスト」

- 「過去問宅建塾」(各分野計3冊)

- 「らくらく宅建塾 ズバ予想直前模試」

すべて宅建学院出版の教材です。

らくらく宅建塾シリーズは、イラストやゴロ合わせが多く初学者にとっては、とても学びやすいテキストなのでオススメです。

勉強方針

私は、様々な資格試験を受験してきた経験から、試験勉強をする前から勉強方針(どの分野を重点的に勉強するか等)を計画しています。

大手予備校サイトの内容や合格体験記を参考にした結果、宅建業法(20問)の出来が合否を決めることがわかりました。

宅建業法で9割、法令上の制限、税・その他で8割を目指すように計画しました。

権利関係は、民法の分野のため、試験範囲が広く得点源にはしづらいだろうなと感じました。

勉強履歴

まず、テキストを1周しました。内容があまり理解できなくても、2週3周と早く繰り返していくことが記憶に定着しやすいため、1週目はさらっと流す感じで読み込みました。

テキストを1周したら、ひたすら過去問題集に取り組みました。

わからない部分は解説とテキストを読めば大体理解できたので、問題演習を中心に勉強しました。

結果、テキストは4週、過去問題集はそれぞれ5週はしました。

3,4週目からは、テキストの読み込みもあわせることで、各分野の理解度をあげていくことができました。

通勤途中にYouTubeで宅建試験の各分野についての解説するチャンネルがあるので、聞きながら通勤したり、休憩時間はスマホのアプリで問題演習ができるので、隙間時間も学習にあてるようにしていました。

権利関係

権利関係は民法が中心のため、範囲も広く、理解しにくかった印象でした。

各年度の過去問を見ても、必ず出題されている分野がないため対策が難しかったです。

宅建業法

宅建業法は理解がしやすく覚えやすいです。

暗記分野なので、やればやるだけ得点は伸びます。必ず得点源にしてください!

問題の傾向としては、引っかけ問題が多いので、問題はしっかり読むようにしましょう。

法令上の制限と税・その他

こちらも暗記科目です。ひたすら積み上げましょう。

建築基準法関係は、暗記する量に対して出題が1、2問でコスパは悪いですが、覚えれば必ず得点源にできます。

試験1か月前

試験1か月前くらいになると、各出版社から予想模試が出版されます。

省庁の年報からの出題が1問あるので、予想模試でその対策ができます。本試験でも予想模試での対策どおり、1問しっかり正解することができました。

通勤途中や休み時間にYouTubeで各分野の対策動画があるので流し聞きし、耳でも覚えるよう心がけていました。

試験結果

約4か月の試験勉強の結果、自己採点で40点!令和3年の合格点は34点だったため、余裕をもっての合格となりました。

まとめ

各分野のテキストの読込みによる理解と過去問を中心とした問題演習。宅建士試験の合格への道は、この2つを地道に積み上げるしかないと思います。

1か月や2か月で合格する方もまれにいますが、そういった方も、必ず一定の量をこなしています。仕事においてもそうですが、一定の行動量を担保できない人は成果を出しづらいです。この記事を読んでいただいた方が、一人でも多く合格出来たらと思います。

コメント